report №

↓クリック↓ |

食品原材料の品質内容表示と、食品に関する記事 |

report 142

25.07.18

|

<数字のトリック~食料自給率~>

農林水産省の統計によると、「鶏卵の自給率は11%」。

しかし、スーパーで買う卵は、国内で産み落とされたものだ。

なぜ11%という低い数字になるのか?

それは、鶏が食べる飼料が輸入だと、その鶏が産んだ卵は国産とはカウントされないからである。

これは、カロリーベース自給率というもので、

ごく常識的な基準(「生産額ベース」)で計算すると、全体の自給率は11年度で66%、卵は95%だ。

これほど不自然な工夫をしてまで自給率を低く見せたいのは、危機感を煽ることによって

国内生産やそれへの補助、輸入に対する高関税を正当化したいからだ。

自給率は高いほうがよいのか?低いほうがよいのである。国内生産は割高だから、外国から輸入すれば安くなる。

日本人は高い食料を買わされて、その分だけ貧しくなっているのだ。

200年前にイギリスがこの問題に直面したとき、経済学者のデイビッド・リカードは「比較生産費理論」を考え出して、

輸入に頼るほうが望ましいことを証明した。

「イギリスは、葡萄酒を国内で生産せず、ポルトガルから輸入したほうがよい」

このリカードの議論は、「ポルトガルの葡萄酒はイギリスの葡萄酒より安い」というだけのものでなく、

もっと踏み込んで「イギリスは葡萄酒を作るための資源を他に向けることで、もっと豊かになれる」というものである。

食料安全保障のためには、供給源を分散化するのが食料確保のためにもっとも有効な対策だ。

価格高騰で困るのは低所得国であって高所得国の日本ではない。

輸出制限や売り惜しみが起きたとすれば、真っ先に困るのは農業生産をビジネスとして行う供給源である。

週刊新潮 7.18号

|

report 141

25.07.10

|

<生食野菜もリスク 浅漬けでO157集団感染>

北海道の高齢者施設などでO157による集団感染がおき、7人が死亡した食中毒事件の原因は白菜の浅漬けだった。

生の牛レバーの提供・販売が禁止になったが、食中毒は汚染された野菜や果物、水などの摂取でも起こる。

生食の場合、生産・加工業者、消費者ともに注意する方がいいと指摘されている。

今回の食中毒では、浅漬けを製造した岩井食品が、野菜の消毒液の濃度が低いことに気づかないまま原材料を消毒したため、

殺菌が不十分だったと見られている。また、従業員2人からも菌が検出され、従業員が感染源だった可能性もある。

菌は肉眼では見えず、市販の食品の安全性を消費者が判断するのは不可能だ。

浅漬けが原因と断定されたことで「市販の浅漬けは全て危険」と思う人がいるかもしれない。

しかし「野菜が汚染されていたとしても、消毒剤の性質を知って食材をきちんと消毒すればO157には対処できる」と西渕教授。

野菜を家庭で調理する場合、流水でよく洗えば、外側に付着した菌は落とすことが出来る。

子供や高齢者のいる家庭で野菜を生食する場合は特によく洗い、生肉などを調理した包丁やまな板をそのまま野菜のカットには使わない。

ハンバーグや成型肉は中までしっかり火を通すことも大事だ。

「O157による食中毒は激しい腹痛や下痢、多量の新鮮血を伴う血便などの症状が見られる。

異常を感じたらすぐに医療機関を受診してほしい」と衛生研究所は呼びかけている。

産経新聞

|

report 140

25.07.10

|

<調理簡単マーク「ファストフィッシュ」 魚もっと食べて>

魚の消費拡大に向け、食品メーカーなどが開発した商品を、水産庁が手軽に魚料理を食べられる「ファストフィッシュ」ブランドに

認定する取り組みが始まった。官民連携で「調理の手間」を解消することで、魚離れを食い止めるのが狙いだ。l

認定商品は「調理時間の短さ」「手頃な価格」などを基準に、民間企業などが応募した魚関連商品を料理研究からが審査する。

ハンバーガーなどのファストフードのように「手軽に食べられる魚」という意味のファストフィッシュ。

魚の消費低迷は、食卓に並ぶまでの手間が要因だと水産庁は考えている。

実際に魚料理に対する意識調査では、消費者の過半数が「健康によい」と評価している一方で、

肉類に比べて割高になる価格のほか、調理の手間を敬遠している。

今後も定期的に「ファストフィッシュ」を選定し、消費拡大の効果を検証する。 24.8.23 産経新聞

ファストフィッシュマーク →

|

report 139

25.07.10

|

<食品の賞味期限、本当はもっと長い?>

賞味期限は食べられないことを示す線引きではないが、期限が過ぎたら捨ててしまう人も多いだろう。

必要以上に短い賞味期限の設定が、味や安全面で問題がないのに捨てられる「食品ロス」の一因ともなっている。

世界的に食品ロスがもとめられる中、メーカーなどから賞味期限を見直す動きが出てきている。

食品の期限表示には「消費期限」と「賞味期限」があり、消費期限は傷みやすい肉や弁当、惣菜などの食品が対象で、

期限が過ぎたら「安全ではない」ことを示す。賞味期限は牛乳や卵、缶詰、スナック菓子、冷凍食品など比較的傷みにくい

食品が対象で、その日付までなら美味しく食べられることを意味する。ただ、消費期限と同様に賞味期限も日付が過ぎたら

安全でないと考える人が多い。

賞味期限は主に食品を加工したメーカーか販売業者が決める。大腸菌など細菌数を調べる「微生物試験」、

粘りや比重などを測定する「理化学試験」、実際に食べたりにおいを嗅いだりして食品の状態をチェックする「官能試験」を実施。

新商品ごとに試験を行うわけではなく、従来品で設定された期限を基に販売上のメリットなども考慮して決めることが多いという。

数年前からプライベートブランド商品の賞味期限の見直しを進めているシジシージャパンでは、見直しの結果、パック詰めご飯が

8ヵ月から10ヵ月、水が24ヵ月から36ヵ月と1.2~1.5倍の長さとなった。

「包装資材の進歩や工場の衛生環境向上によって、食品を安全においしく食べられる期限は確実に延びているはず。

しかし賞味期限は以前と変わらないものが多い。環境への影響を考え、商品を大事にしようということからメーカーの協力を得て

科学的に再検証し、適切な期間とした」と品質保証チームリーダーの岩井さんは説明する。

農林水産省によると、日本の食品ロスは年間500~800万トン。食品ロス削減には消費者も賞味期限は「おいしく食べられる目安」

と理解し、必要以上に買いすぎない、料理を作り過ぎないなど生活を見直すことも必要だろう。

24.11.8(木)産経新聞

|

report 138

25.07.10

|

<食物アレルギー対応食品、開発進むが課題も>

食物アレルギーは、時にショック症状を引き起こして命を脅かすこともある疾患だ。口に運ぼうとしている食べ物に

アレルギー物質が含まれているのか、いないのか、患者は不安をを抱えている。安心・安全に食事を楽しみたい。

そんな切実な願いをかなえようと、食品メーカーがアレルギー物質を含まない「食物アレルギー対応食品」の開発や

製造を進めている。

国は患者数や症状の重さから、卵、乳、小麦、エビ、カニ、そば、落花生の7品目を「特定原材料」として加工食品への

表示を義務付け、それに準じる大豆や豚肉など18品目の表示を推奨している。

だが、メーカーにとって対応食品の製造は容易ではない。アレルギー物質を生産ラインに持ち込まないためには

新たな設備投資や手間が掛かる。日本ハムは専用工場を作り、検査キットも開発した。永谷園は工場内に専用室を設置、

室内の気圧を高くしてアレルギー物質の微粒子が外部から進入するのを防ぐ。

キューピーは製造前の機械の分解・洗浄を徹底して行うなど、各社とも採算は厳しめながら、

「絶対に必要な商品」と食品メーカーの社会的責務を強調する。

対応食品の課題は意外に利用が広がらないことだ。やや高めの価格、入手しにくさ、存在を知らない人が

多いことが影響している。「食物アレルギーの子を持つ親の会」代表の武内さんは「利用拡大を図らないと

製造されなくなってしまう。患者側の買い支えも必要です」と話している。

25.07.08(月)産経新聞

|

report 137

25.07.03

|

<うなぎ稚魚価格高騰、老舗も弊店相次ぐ>

5月30日の水産庁の発表によれば、今年、養殖用稚魚(シラスウナギ)を輸入と国内漁獲で確保できた分は約12トンで、

昨年より12%減少した。稚魚1キロあたりの価格は260万~270万円で、04年比で約10倍に跳ね上がった計算だ。

このためここ数年、ウナギ屋は利益確保のため価格引き上げを繰り返しており、客足の減少を理由に閉店も相次いでいる。

老舗の名店にも余波は及び、今年1月30日に文化人に愛されてきた鎌倉の「浅羽屋」(1950年創業)が、5月末には

神田小川町の 「寿々喜」(1909年創業)が閉店した。

|

report 136

24.0731

|

<食品の表示ラベルの本音 、 弊社近所のスーパーで>

← 左の画像をクリックして下さい。大きな画像が開きます。

画像の下の方に注目。なんか感心するいい話です。

賞味期限が切れたからといって、食品をすぐに廃棄にするのはいかがなものでしょうか?

問題なく食べれる食品はたくさんあります。(特に冷凍品などは。) |

report 135

24.07.23 |

<7/27(金)は土用の丑の日、ウナギ高いです。そのうち食べられなくなるかも?>

ウナギが高い理由は、シラスウナギ(ウナギの稚魚)の不漁で、海外から輸入されるシラスウナギの高騰

のためです。シラスウナギの価格は1kg250万円で、3年前の3倍、10年前の10倍に高騰しています。

追い討ちをかけるががごとく、

米政府は野生動物の国際取引を規制するワシントン条約の規制対象にウナギを入れるか検討に入った。

規制を免れるためには、国内の養殖が不可欠だが、ウナギの養殖場で卵から孵化する完全養殖している所はない。

現状では海外から稚魚を輸入して育てるしか方策がない。

水産総合センター(横浜)で、卵から孵化する完全養殖に始めて成功したが、卵から稚魚に育つまで非常に難しく、

現在の技術では年間600匹程度しか生産できないという。

あるウナギの輸入商社では、アフリカ・マダカスカルから輸入を始めた。

国内養殖より4割ほど安く、味も日本人に合うのでは、と期待している。 24. 07.22(日) 産経新聞

また、この価格の高騰で「ウナギ蒲焼もどき」が、今年はヒットしています。

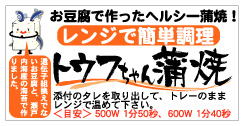

←当社で制作しているシールで、「トウフちゃん蒲焼」という商品があります。

どんなものかというと、豆腐をウナギの蒲焼の形に成型し、蒲焼のたれを

つけて焼いたものです。皮の部分は海苔で、ウナギの蒲焼にそっくりです。

ヘルシーで美味しくて、とても売れています。 |

report 134

24.07.23 |

<福島県沖の魚の放射性セシウムの蓄積量は、食物連鎖と濃縮係数に関係する >

魚類の食品基準値は、1kg当り 100ベクレルである。これを超えるセシウムが検出されると、出荷は停止される。

水揚げ・出荷が再開された魚種は、セシウム検出量がほぼゼロの、タコ、ツブ貝のみである。

引き続き出荷が停止されている魚種は、スズキ、マダラ、ヒラメなど多種ある。

なぜセシウムの蓄積に差があるのか? 原因として考えられることは、

1. 放射性物質の取り込みと排出の早さは魚種ごとに異なり、体内濃縮の度合いを示す「濃縮係数」が違うこと。

2. 海洋生物の食物連鎖。植物プランクトン→動物プランクトン→小魚→大型魚、このように連鎖し蓄積される。

しかし、イカやタコは小魚を食べるため、食物連鎖の下位ではないが、濃縮係数は低い。東京海洋大学の石丸隆教授は、

「タコは細胞内のアミノ酸の増減で体液の濃度を調整しており、魚のように大量に海水の飲んで薄める必要がないため蓄積

しないとの説がある。ツブ貝も餌をとる際、二枚貝のように大量の海水を吸い込まないため、蓄積しにくいのかもしれない」

と推測している。 24. 07.21(土) 産経新聞 |

report 133

24.07.20 |

<レバー刺しは放射線殺菌で食べられる。しかし日本では現状は禁止です。 >

「レバ刺し」復活の手段として放射線照射による殺菌法が注目されている。

消費者グループが放射線殺菌の実験を行った。線量はコバルト60を1.5キログレイ~3.0キログレイ照射した。

その結果「色、におい、味、風味」に非照射のレバ刺しとの差はみられなかった。

また、この線量でO-157の殺菌効果も確認されている。

食品への放射線照射殺菌について、WHO(世界保健機構)は

「いかなる食品を10キログレイ以下で照射しても毒性学的、栄養学的、微生物学的に全く問題はない」

との見解を示している。

世界中で利用されている安全な技術だが、、日本の厚生労働省は、

「安全性や品質に与える影響は、現段階では十分な評価がなされていない」として、禁止している。

24. 07.14(土) 産経新聞 |

report 132

24.07.03

|

<発展途上国に O-157感染者はほとんどいない >

7月1日(日)からレバ刺しが禁止になりました。

禁止の根拠となったレバー内部のO-157の菌数はかなり少ないが、O-157は少しの菌数でも発病する。

O-157は1982年の米オレゴン州で発見された。

O-157はベロ毒素などヒトに感染するためのいろんな武器の遺伝子を獲得して出来上がったと考えられる。

しかし、発展途上国ではめったに患者が出ない。 なぜか?

O-157に対する抗体は、大腸菌の他いくつかある。それがO-157に対する防御機構になっており、

衛生環境でO-157の発病がかなり作用する。

衛生環境が悪い場所では、、O-157に対する抗体(大腸菌をはじめとするいろいろなの菌)を人々が持っているので、

O-157の感染者がほとんどいないのである。

24. 07.03(火) 産経新聞 |

report 131

24.06.29 |

<厚生労働省が公表するタバコとがんの因果関係は、科学的根拠がない >

このような事実があります。

この40年間で

タバコを吸う喫煙率(男性)は77%から32%まで半減した。

一方、肺がんの死亡者は約1万人から約7万人に、7倍に激増した。

この事実から因果関係を正しく推論すると、

タバコは吸う人が半減すると、肺がんの死亡者は7倍に激増する

ということになってしまいます。 厚生労働省の公表とは真逆の現実です。

タバコと肺がんの因果関係、皆様はどう考えますか?

詳しくは、左の report131 をクリックして下さい。 24. 06.28(金) 日刊ゲンダイ |

report 130

24.06.21 |

<夏を乗り切る 酢の力 >

新聞を読んで、お酢って改めてすごいと思いました。

「酢の効用」

1. 酢(酢酸)は体内でクエン酸に変わり、乳酸をエネルギーに変え代謝を良くし、疲れを早く取る。

2. 酸味で唾液が出ことから食欲を増進し、夏バテ防止になる。

3. カルシウムやマグネシウムを吸収しやすくする。

4. 塩の代わりに使うと、塩分の取り過ぎを防ぎ、むくみにくい体を作る。

5. 菌の繁殖を防ぎ、食材を傷めにくくする。

銀座の「お酢屋銀座本店」には、「酢ムリエ」なる人もいるようです。

24. 05.17(日) 産経新聞 |

report 129

24.06.21 |

<コーラが特定保健用食品(特保)を取得した。でも、特保飲料の過剰な期待は禁物です。 >

ジャンクフードの代表のようなコーラに特定保健用食品(特保)が登場した。

「 キリン メッツ コーラ 」(キリンビバレッジ)である。「食事の際に脂肪の吸収を抑える」のが特徴だ。

トウモロコシなどのでんぷんを酵素処理して作られれる水溶性の植物繊維の「難消性デキストリン」が、1本に5g入っている。

しかし、「肥満かつ脂肪異常症の人が飲んだ場合には効果があるが、そうでない人が飲んでも効果があるかは分からない」

と群馬大学 高橋久仁子教授( 食物学)は話す。

24.06.20(水) 産経新聞 |

report 128

24.06.18 |

<今回は食品表示でなく、衣料品の洗濯絵表示の変更の記事です >

衣料品の洗濯絵表示が変更される。

経済産業省は、日本工業規格(JIS)表示を改正し、平成26年度にも国際標準規格(ISO)の国際規格に合わせる方針だ。

絵の表示数は、現行の22種類から41種類に増える。

現在の絵表示は、日本語を交えた絵で分かりやすい。一方、国際規格は「○」や「ー」など単純な記号を多用しており、

慣れるまで戸惑いそうだ。

24.06.16(土) 産経新聞 |

report 127

24.06.10 |

<食品表示の見直し議論 食品事業者、消費者とも困惑 >

消費者庁では、食品表示に関する3つの法律( 1. JAS法 2. 食品衛生法 3. 健康増進法 )を一元化するための

議論が進められている。

「 新たに目指していること 」

1. 加工食品の原料原産地表示の拡大。

2. 栄養表示の義務化。

3. 今までは表示義務の対象外であった、外食やインターネット販売の食品も表示の義務化。

4. 遺伝子組み換え作物原料の分かりやすい表示。

「 問題点となっていること 」

1. 食品事業者側から「実行が難しい」との声。

2. 国内加工品だけ原料原材料表示すると、輸入加工品との整合性がとれない。

3. 表面的・観念的議論に終始し、現実的問題が考慮されていない。

4. 栄養表示により、どれだけ国民の健康に寄与するのか。

5. インスタントラーメンの原料原産地を気にする人がどれだけいるのか。

6. 消費者が現在の表示をどれくらい理解し、利用しているのか。

7. 食用油などの遺伝子組み換え表示は、加工されてしまえば組み換えかどうか調べる方法がなく、

かえって偽装表示が横行する可能性がある。

いずれにしても表示項目は増えていく傾向で、さらに文字が盛りだくさんの食品表示になっていくでしょう。

※ 参考までに : 産地偽装はJAS法でなく、不正競争防止法違反となります。

24.06.07(木) 産経新聞 |

report 126

23.01.27 |

<ヤクルトの容器は立体商標である、知財高裁が認める >

立体商標として認められたのは、コカ・コーラの瓶(平成20年5月)に次いで2番目である。

中野裁判長は「長年の使用、販売実績から、その立体的形状が他社商品との高い識別力がある。」

との理由です。 (産経新聞) |

report 125

23.01.27 |

<セブン&アイ HDが、トランス脂肪酸を含む食品の全廃を目指す方針 >

トランス脂肪酸は不飽和脂肪酸の一種で、バター、マーガリン、揚げ物、菓子パン、マヨネーズ、乳製品、

カレールウ、カップ麺などに多く含まれる。

大量に摂取すると心臓疾患のリスクを高めるとされ、消費者庁は表示の義務化を検討している。

米国では、総脂肪酸(Total Fat)、飽和脂肪酸(Saturated Fat)、トランス脂肪酸(Trans Fat)、の食品表示が

義務化されている。

米国では大量摂取が問題になっているが、日本人は米国人の8分の1しか摂取していない。

トランス脂肪酸だけを悪者扱いするのも問題で、総脂質の摂取量を考えないと意味がない、との意見もある。

(産経新聞) |

report 124

22.11.04 |

<消費庁:賞味期限表示の見直し 「期限を過ぎても食べられます」 と併記する案が検討されている >

食品業界では、賞味期限までの期間のうち、残り3分の1を過ぎると店頭から撤去する「3分の1ルール」などという

悪しき商習慣があり、それが食品の大量廃棄につながっている。

消費者庁は、この問題の改善のため、賞味期限表示の見直し 「期限を過ぎても食べられます」 と併記する

案を検討している。 (産経新聞) |

report 123

22.11.04 |

<食品安全情報ネットワーク代表 東京大学名誉教授 唐木英明さん “ 食の安全について ”>

毎年2万~3万人が食中毒にかかっている。食品の最大の危険は食中毒だ。

それにひきかえ食品添加物や残留農薬は厳しい規制があり、一生の間、毎日食べても安全な量しか使えない。

また、蓄積するものは食品添加物や農薬として使えないので、食中毒に比べれば、リスクはほとんどゼロといえます。

(産経新聞) |

report 122

22.11.04 |

<豊作があだに 毒キノコ販売 中毒頻発 >

猛暑のあと、9月の気温低下と降雨でキノコが全国的に豊作。毒キノコが誤って販売される事例が相次いだ。

(産経新聞) |

report 121

22.11.04 |

<朝食はしっかりと食べろ説 朝食は食べるな説 両方あります>

私見ですが、“ 朝食は食べるな説 ”を支持しています。その方が体調がいいからです。 (日刊ゲンダイ )

石原結實医師や甲田光雄医師は朝食害悪説です。その論拠を端的言うと、

体内に入った食物が完全に消化されるには10数時間かかり、1日3食とると食物を消化するために

内臓が休むひまがなく、内臓疲労となり、病気を誘発し老化を早めるという考え方です。

朝食を抜くと栄養が不足するのでは、と不安かもしれませんが、、、、、、、

以下 リンクページの抜粋

千日回峰という天台宗に伝わる荒業をご存じだろうか。

7年間にわたるその修行とカロリーの関係を少し述べてみたい。

1年目は峰道(山道)を1日45キロを100日歩く。休むことは許されない。

3年目と4年目はそれが200日になる。

5年目は堂入りといって堂にこもって不眠、不臥、絶飲食で9日間過ごす。

6年目と7年目は京都大回りといって1日85キロを歩く。

1200年の歴史の中でこの荒業を成し遂げたのは50人足らずだという。

昭和になってこれを達成した酒井氏の食事は1日2回、蒸したジャガイモ2個、胡麻豆腐半丁、熱いウドン少々、

これを朝と昼に食べるだけ。1日1500キロカロリーほどだ。

どうしてこれだけの労働がこんなに少ないカロリーでできるのか、栄養学の謎とされている。

こういった例を見れば2500キロカロリーが本当に必要な数字か疑問が湧いてくる。

|

report 120

22.10.26 |

<世界自然保護基金(WWF)の報告: 人類が今の消費生活を続けると、50年後には地球が3個分必要になる>

WWFジャパンは「人口が増加し、食料事情も限られていく中、地球がもちこたえられるか。消費生活を見直し、

環境不可を減らす必要がある。」 と訴えている。 (産経新聞) |

report 119

22.10.26 |

<なぎら健一、石原慎太郎、持田香織、南極越冬隊員も常連、江東区の老舗人気店 “ 亀戸餃子 ”

......... 弊社の近くにあります>

JR亀戸駅からすぐ、創業56年の餃子専門店「亀戸餃子」。 メニュウーは酒の他は、餃子のみ! いさぎよいです。

店に入り着席すると同時に、注文しなくても1皿目が出てくる。1皿を食べ終わると同時に2皿目が目の前に。

オーダーは2皿からです。野菜たっぷりであっさりなので、5~6皿は軽くいけます。夕方には売り切れで閉店に

なることもあります。 (日刊ゲンダイ) |

report 118

22.10.26 |

<食の安全、お粗末調査の実態>

JAS法に基ずく農水省の出先機関の調査の実態は、処分のほとんどが強制力を持たないもので、また着手も遅い

ことが判明した。

平成18年~19年度に行った事業者への調査2466件のうち、強制力のない任意調査が99%であった。

立ち入り検査か、業者が拒否できる任意調査かを選ぶ明確な判断基準はない。 (産経新聞) |

report 117

22.10.26 |

<食品表示違反の内、公表されるのは5%、残りの95%は非公表である>

昨年度の日本農林規格(JAS)法違反の処分は816件あり、その中で公表されていたのもは39件(命令、指示)5%

しかなく、残りの95%は公表さてなかった。農水省の指針では、

公表対象:命令

〃 :指示

非公表対象:指導(違反だが常習性がなく、改善策を講じている場合)

〃 :厳重注意(明確な違反ではないが、違反を引き起こすおそれがある場合)

となっているが、指示と指導の間の判断基準は明確ではない。 (産経新聞) |

report 116

22.10.26 |

<食品メーカーが、「隠し味は企業秘密だ」 だとして、原材料を表示しないとどうなるか?>

結論としては、日本農林規格(JAS)法違反で行政処分となります。

正確には加工食品品質表示基準4条違反。詳しくは、report 116 を読んで下さい。

メルマガ 【食品表示情報局】 より |

report 115

22.10.25 |

<食品の製造者と販売者が異なる場合の、製造者固有記号について>

イオンは9月30日、同社のプライベートブランド商品82品目について、食品衛生法で定められている

「製造所の所在地」と「製造者の氏名」を表示せずに販売していたと発表した。 (産経新聞・9月30日)

メルマガ 【食品表示情報局】 より |

report 114

22.09.15 |

<食品の原産地に関連する表示分類は3つあります。>

◆ 生鮮食品→原産地表示

◆ 加工食品→原産国表示

◆ 加工食品の一部の原材料→原料原産地表示

また 「Made in ○○○ 」 という表記は正しくなく、「国産」の表示はあってもなくてもいいようです。

メルマガ 【食品表示情報局】 より |

report 113

22.09.15 |

<エジプトでの話し、多くの水を使う稲作(水田)が、地球規模の水資源問題で捕鯨のように悪者になってしまう。>

エジプトは日本並みにお米をたくさん食べている国です。ナイル川河口のデルタ地帯で稲作が行われています。

ナイル川はアフリカ大陸の多くの国を流れていて、ナイル川流域の各国の取水量が国際協定で決められています。

そのため水資源の管理の問題から、水をたくさん使う稲作(水田)をやめて、水の使用量の少ない小麦に転作

しようをする動きがあります。

しかし稲作(水田)で使った水は、全てがそこで消えるわけではなくて、排水路や地下水で下流に還流され、

再利用が繰り返される。

ところが、“小麦文化圏 ”の国々はこの点を理解しようとせず、水が循環しない畑作(小麦)と同じ土俵で水田を

断罪する。 (産経新聞) |

report 112

22.09.15 |

<低アルコール飲料のデザインがかわいいため、5才の子供が清涼飲料(ジュース)と間違って飲んで酔っ払ってしまった>

主婦連合会は 「清涼飲料と間違えるような、紛らわしいデザインと売り方をするな! 酒は酒らしく売れ!」

と消費者庁に要望書を出した。 (産経新聞) |

report 111

22.09.15 |

<今夏の猛暑でサンマが不漁、でもイワシが豊漁、イワシを食べましょう>

猛暑と海水温の関係でサンマが不漁ですが、脂の乗りの良いイワシが大豊漁になっています。

石巻漁港では、真イワシの漁獲量が昨年の11倍だそうです。

近年資源量が低迷していたイワシですが、なぜ突然に大豊漁になったかは原因不明だそうです。 (産経新聞) |

report 110

22.09.15 |

<消費者庁が設立されたが、寄せ集めの人材と人手不足で、監視が上手くいってない>

消費者庁の所管する法律: 景品表示法(不当表示防止法)、JAS法、食品衛生法、健康増進法、特定商取引法、

旅行業法、消費者生活用製品安全法、消費者安全法など。

消費者庁は人員が足りず、かつ各省庁からの寄せ集め部隊であり、現場の実働部隊は旧来の省庁の所属のままである。

そんな状態なので景品表示法の措置命令が激減している。 (産経新聞) |

report 109

22.09.15 |

<遺伝子組み換え作物 : 40年後の世界の人口は90億人、食料増産のために必要か>

現在68億人の世界の人口は、、40年後に90億人に膨れ上がり、食糧難は避けられないと予想されます。

遺伝子組み換え作物は、害虫や除草剤や乾燥にも強く、栽培面積を増やさず生産性を上げることが可能です。

しかし消費者には不安感が拭い去れません。 (産経新聞) |

report 108

22.08.31 |

<なぜ製造年月日を表示できないのか?>

理由 1. 「製造年月日」を表示すると、古いものが売れなくなる。

理由 2. 外圧から。輸入品はどうしても製造年月日が古くなるので、輸入品は差別される。

しかし、製造年月日の新しい食品を選ぶ習慣が、賞味期限の遅い食品を選ぶように変わっただけで、

廃棄ロスは相変わらず多い。 (垣田達哉 著 食品表示の常識より) |

report 107

22.08.31 |

< 大ヒット 食べるラー油、 ヒットの秘密は意外性と味のキャップ>

食べなれた味にひねりを加え、口にしたときのギャップの大きさが消費者の支持を得ているようです。 (産経新聞) |

report 106

22.08.23 |

< 増える “エゾシカ ” “イノシシ” 農家に被害。食用にすることで、駆除になり地域の活性化にもなる、一石二鳥の対策。>

北海道のエゾシカは保護政策により近年急増し、またイノシシも増えており、農作物や森林の食害が問題になっている。

そんな中で、イノシシやシカの肉を食材として活用する動きが広がっている。

野生動物の料理は、高級フレンチレストランでは「 ジビエ 」と呼ばれ人気がある。

農林水産省も補助金を交付して、イノシシやシカの肉を食材として広める動きを進めている。 (産経新聞) |

report 105

22.08.19 |

< “ 家飲み ”が定着 、ウイスキーハイボールが人気>

「ハイボールで家飲み」の人気の理由は、

ハイボールのすっきりした飲み口と、家飲みだからこそ1杯100円以下の経済性です。しかも1杯83Kcal以下で、

プリン体もほぼゼロのヘルシーさが、節約と家族の健康を考える主婦に人気がある理由です (産経新聞) |

report 104

22.08.19 |

<昨今の農業ブーム : 今の低成長時代には、農業に回帰するのが自然な流れ>

デフレ経済の深い闇の中で、日本経済は新たな雇用を生む状態ではない。

農業を受け皿に雇用機会を広げ、高齢化が進む農業の担い手不足解消につなげる取り組みが、行政を中心に進んでいる。

高度経済成長期に「 脱農業 」が進んだのとは反対に、今のデフレ低成長時代に「 農業に回帰 」するのは、自然な流れで

はないだろうか。従来の暮らしにとらわれない、新しい生き方が日本産業構造に風穴をを開けるかもしれない。

農業で一定の収入を得るのは大変なことだが、国産食品指向の高まりも追い風になっている。 (産経新聞) |

report 103

22.08.19 |

<また、ウナギの偽装事件 ヨーカドー社員ら立件>

ヨーカドーが直輸入した中国ウナギが不良在庫になり転売する → 日洋 → 高山シーフード → ヤマトフーズ

〔 この転売の流れの中で、輸入者の偽装や賞味期限の偽装が行われた。〕 (産経新聞) |

report 102

22.08.04 |

<日本の近海は生物の宝庫 地球上の全海洋生物種の14.6%が生息している>

日本の排他的経済水域(EZZ)内には、33,629種の海洋生物が生息しており、オーストラリア近海とともに突出して

海洋生物種が多い。

排他的経済水域(EZZ)とは、国連海洋法条約に基づいて設定される経済的な主権がおよぶ水域のことを指す。

ちなみに 日本の排他的経済水域(EZZ)の広さは、アメリカ、フランス、オーストラリア、ロシア、カナダに次いで、

世界6位の広さである。国土は狭いが、領海は広い国です。 (産経新聞) |

report 101

22.08.04 |

<バーベキューの季節 “ 生肉 ” にご用心>

昨年国内で発生した食中毒は1,048件。原因物質で最も多いのは、牛や鳥の腸管に生息する「カンピロバクター」

(345件、2,206人)である。

肉は 「 肉の中心部分を75度以上、1分以上 」 加熱しないと、カンピロバクターやO157に感染する危険がある。

「レバ刺し」や「鳥わさ」など消費者の「生肉好き」嗜好が増えてる。

しかし厚労省が定めた「生食用食肉の衛生基準」では、昨年1年間で生食用として国内から出荷された肉はなかった。

「レバ刺し」や「鳥わさ」などは、飲食店が加熱用の食肉を自主判断で生食として提供しているのが実態である。

東京都健康安全課では、「生肉にはリスクがあることを知ってほしい。」と警鐘を鳴らす。 (産経新聞) |

| |

↓report 1~100 ↓ ↑report 101~ ↑ |

report 100

22.08.04 |

<子供達を肥満から守れ、ブルガリヤの学校の売店、ジャンクフードを完全追放>

ヨーグルトで有名なブルガリヤ。1989年の民主化以降、ファストフード店の進出などによる食生活の “ 欧米化 ”で、

肥満が急増した。小学校1年生の30%が肥満で、重度肥満は10年前の倍増。

子供達を肥満から守るため、ブルガリヤの保健省は、学校の売店でケーキ、炭酸飲料、お菓子などのジャンクフードの

販売を禁じた。 (産経新聞) |

report99

22.07.22 |

<魚の名前に、成長名や季節名がある場合、その名前を原材料表示シールの名称欄に記載していいのか?>

結論は 「その名前が広く定着していると認められ、一般に理解されるものである場合は、 それらの名称を記載できる。」

詳しくは、左のreport99をクリックして下さい。

(食品表示のメールマガジンより) 発行サイト → http://www.shokuhin-hyoji.com/page4.htm |

report98

22.07.22 |

<またか! ウナギ産地偽装表示事件 : 台湾・中国産を愛知産と表示 「セイワフード」>

今回のウナギ産地偽装事件は、下記の2つの法律により裁かれます。

不正競争防止法→業者間の偽装 「事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保する、、」

JAS法→消費者に対する偽装 「農林物資の品質に関する適正な表示を行なわせることによつて一般消費者の選択に資し、」

JAS法は行政処分で、不正競争防止法は警察が動きます。

(食品表示のメールマガジンより) 発行サイト → http://www.shokuhin-hyoji.com/page4.htm |

report97

22.07.22 |

<カツオが激減、中国の巻き網船が乱獲>

日本のカツオ漁は、刺身用の4~5kgの一本釣りカツオがメインである。黒潮に乗って太平洋上を北上する小型カツオや稚魚を、

近年、中国の巻き網漁船が根こそぎ乱獲しているのが原因である。

千葉県勝浦の回船鮮魚問屋「西川」の斉藤社長は、「これ以上乱獲が進むと、日本近海でカツオが獲れなくなってしまう。」

と危機感をあらわにした。 (産経新聞) |

report96

22.07.22 |

<フードマイレージ、食事の環境負荷>

フードマイレージとは、食料の生産地から消費地までの輸送によるエネルギー消費で、どれだけの環境負荷(CO2)が

かかったかを、食料の輸送量と輸送距離を掛け合わせて数値にした指標。

遠くから食料を調達するほど、環境負荷が大きくなる。輸入品の食料より国産品、国産品の中でも地元産の食品の方が

二酸化炭素(CO2)の排出量が少なくてすみます。地元産の食品を食べることが、環境にも自給率向上にも良いことを

知ってもらうのが、フードマイレージの狙いです。 (産経新聞) |

report95

22.07.22 |

<70年間も飲食せず、排泄せず、インドのヨガ聖人。本当なのか?>

report48 の続報です。インドの国防省と医師団が監視カメラを置き監視したので、なんだか本当のようです。

(産経新聞) |

report94

22.07.22 |

<お米のパン、GOPAN ( ゴパン ) のホームベーカリーが10月に発売される。世界初、三洋電機から。>

家庭で米粒から米のパンが作れます。米パンは小麦粉のパンに比べて低カロリーで、もちもちした食感が日本人好みで

人気がたかまりつつあります。米の消費が進めば、食料自給率の向上にも貢献します。 (産経新聞) |

report93

22.06.21 |

<日本の食料自給率、ダントツに低いです。米と大豆の加工・製造会社に絞り、優れた製品に推奨品の制度があります。>

食料自給率向上の目的で、米と大豆の加工製造会社に絞り、食の課題に取り組み高い成果を挙げている製造者と製品を

推奨する企画ができました。その名は、「ニッポンの食、ガンバレ!」です。

「推奨品」となるには、ハードルは高いようです。 (産経新聞) |

report92

22.06.18 |

<丸大豆醤油とその他の醤油の違い>

丸大豆醤油 : 大豆を丸ごと使っている醤油。脂質分が含まれる。

その他の醤油 : 大豆の脂質を搾り取った “脱脂加工大豆” を原料とする醤油。

脂質が含まれず、搾り取られた脂質は“大豆油”として利用される。

原材料の内容表示シールは、丸大豆醤油は“大豆” 、 その他の醤油は“脱脂加工大豆” と表記される。

(「お客に言えない食べ物の裏話」青春出版社) |

report91

22.06.17 |

<日本のウィスキーは、世界五大ウイスキーの一角>

大正12年に山崎蒸留所から始まった日本のウイスキー造り。

世界的なウイスキーコンテストで最高部門賞を受賞するなど、今やスコッチ、バーボンに並ぶ存在になった。

世界的なシングルモルト(ブレンドしてない原酒)ブームや、国内のハイボールブームで、ウイスキーの消費は

拡大している。

また、日本のバーのシングルモルトの品そろえは世界一で、どこを探してもこんな国はないそうです。 (産経新聞) |

report90

22.06.17 |

<麦とろパワーで夏バテ防止>

麦ご飯にすった山芋の“麦とろ”、夏バテに効くようです。 (日刊ゲンダイ) |

report89

22.06.17 |

<食事の食べ方で免疫力がアップする>

詳しくは、report89をクリックして読んでください。 (産経新聞) |

report88

22.06.17 |

<歯の知覚過敏は、食べ物をよく噛むんで、唾液の分泌を促すことで予防できる>

冷たいものがしみる“知覚過敏”は、食品や飲料の酸による歯のエナメル質がが溶ける“酸蝕歯”が原因だ。

口の中は通常はPH7の中性である。清涼飲料水や健康ドリンクはPH3前後で酸性が強い。

歯のエナメル質が溶けるのはPH4.5以下で、口の中が酸性のままだとエナメル質が溶け、象牙質の露出を招く。

象牙質の中の歯髄神経に刺激が伝わり知覚過敏になる。

唾液はPH7で、食事により酸性に傾いた口の中を中性に戻す働きがある。食べ物を噛めば噛むほど唾液は分泌される。

また食後に口をすすぐのも励行したい。 (産経新聞) |

report87

22.06.17 |

<世界に誇る日本の水処理・水道 先端技術を世界に売る>

日本の水道の漏水率は3.3%で、世界主要都市の平均10%に比べてスバ抜けて低く、水を濾過する技術も

最先端である。新興国や途上国は、飲料水・工業用水が不足している。

この日本の水処理・水道 先端技術システムをパッケージで海外に売ろうしている。しかし、ライバルもいる。

(産経新聞) |

report86

22.06.17 |

<植物アレルギーに対応した食品開発>

食事に制限を受ける食物アレルギーの子供たちが増える中、アレルギー対応の料理教室や、

アレルギー対応食品の開発が広がっている。

アレルギーの原因となる特定原材料7品目は、えび、 かに、 卵、 小麦、 そば、 落花生、 乳 です。

アレルギーの原因食物は、0~6歳で最も多いのが「卵」、7歳以上は「エビ カニ 」、

のように年齢とともに変化する。。 (産経新聞) |

report85

22.06.17 |

<日本人は酒に強いか? → 飲酒量 1位 フランス 2位 ドイツ 3位ポルトガル>

なんかFIFAサッカーの順位みたいです。

フランス人・ドイツ人は日本人の2倍近く酒を飲んでいます。ヨーロッパはサッカーと酒が強いです。

「逆もまた真なり」ということで、日本人が今の2倍酒を飲むと、サッカーワールドカップで優勝できます。

赤提灯で毎晩鍛えている割りには、このままでは日本人は世界に太刀打ち出来ません。 (日刊ゲンダイ) |

report84

22.06.17 |

<脂肪を溶かすたんぱく質 「A I M 」が発見された。抗肥満薬として期待される。>

東大の宮崎徹教授の研究グループが発見し、米科学誌に発表した。 (産経新聞) |

report83

22.06.17 |

<江戸東京野菜が、平成の世に再び注目を浴びる>

江戸時代に江戸周辺で栽培され、地域の胃袋を満たした伝統野菜「江戸東京野菜」。

都市農業の重要性を訴える「江戸東京・伝統野菜研究会」が普及に取り組んでいる。

「江戸東京野菜」、たくさんあります。

亀戸大根・小松菜・品川かぶ・練馬大根・金町小かぶ・馬込半白きゅうり・大蔵大根・寺島なす・早稲田茗荷..................。

スーパーで売っている形や風味が整えられた交配種とは異なり、小ぶりながら野菜本来の素朴な味わいが魅力です。

(産経新聞) |

report82

22.06.17 |

<日本のコーヒー文化、缶コーヒー>

缶コーヒーは、日本発のアイデア食品。缶コーヒーによって、この嗜好品文化も変化した。

喫茶店で人と人をつなぐ社交メディアのホットコーヒーが、今は一人で消費する缶入りアイスコーヒーに変わった。

(産経新聞) |

report81

22.06.16 |

<後継者難と価格の低迷でミカンの栽培 出荷量が減少、都会の有志が荒れたミカン畑を再生するNPO活動>

後継者難で耕作放棄されるミカン畑がふえている。ミカンの木はいったん枯れると、苗木から復活させるには、

かなりの年数と労力がかかる。NPO法人の元で、都会の消費生活に飽きた人が集まり、ミカン畑の再生をし

ている記事です。 (産経新聞) |

report80

22.06.16 |

<7月26日(月)は土用の丑の日 ウナギ大丈夫? ウナギの稚魚シラスウナギが、ここ数年不漁続き>

ウナギの稚魚シラスが、ここ数年不漁続きである原因を、東京大学海洋気象研究所の木村伸吾教授は、

「 乱獲と、エルニーニョ現象の影響で稚魚シラスがうまく海流に乗れなかった」と話す。

シラスウナギの取引価格は、ここ数年は1キロ当たり20万~50万円前後であったが、今年は60万~150万円である。

シラスウナギの減少は海外でも同じで、ワシントン条約では、欧州全域の河川で取れるヨーロッパウナギの稚魚が、

国際取引の規制対象となることが決まった。

川で育った「天然ウナギ 」は “天然もの”として重宝されるが、 木村教授は「天然ウナギは海に出て子孫を残す大切な

資源なので、むやみに天然ウナギを取ることをやめるべきだ。」と訴えている。 (産経新聞) |

report79

22.06.16 |

<日本の庶民の味が、米アマゾンの通販で大人気。マヨネーズ・スナック菓子・とんかつソース・七味唐辛子などなど>

その背景は健康志向での日本食ブームであるが、絶妙な味付けの菓子や何にでも合う調味料など、日本の庶民の味に

病みつきになるリピーターが続出している。アマゾンのサイト上では「こんなに美味しくなるなんて、誰が知っていたのか」

と絶賛・賞賛が寄せられている。

明治製菓の「キノコの山 」 は、19年からアマゾンで発売し、20年には売り上げ倍増、21年には5.5倍増と急拡大している。

(産経新聞) |

report78

22.06.16 |

<近ごろ都で流行るもの トマトラーメン、健康志向で女性に大受け>

女性は食べ物に言い訳を求める傾向があり、『ラーメンだけど健康美容にいい → 食べてよい』 とのイメージが支持された。

カロリーは通常の塩ラーメンより少し高いのに、トマトラーメン専門店の 「太陽のトマト麺 」 では、9割が女性客である。

(産経新聞) |

report77

22.06.16 |

<スズメが減っているらしい?>

農林水産省の統計データによると、最近20年間にスズメによる農作物の被害が激減している、というデータから、

スズメの数が減少している可能性があるとする。その原因は、

1. 住宅の瓦が消え、スズメの営巣・繁殖する場所の減少

2. 住宅化の影響で餌の確保の困難 が挙げられる。 (産経新聞) |

report76

22.06.16 |

<沈む島 キリバスの真実、食品の包装のゴミで島が沈む>

世界有数の美しさを誇る環礁島キリバスの海岸は、今やペットボトルや空き缶、お菓子の袋など、

食品の包装のゴミだらけである。なぜそうなったか?

そもそもキリバスの人々は、魚やタロイモ、バナナなど自然に返るものだけの自給自足の生活だった。

しかし、近代化とともに海外からレトルト食品などが輸入され、、このような現状になった。

キリバスの人々は「温暖化よりも、ゴミが島を沈めているように思う」と話している。

(産経新聞) |

report75

22.06.08 |

<白ワイン、赤に負けない健康効果。>

赤ワインのポリフェノール効果はよく知られていますが、白ワインも独自の健康成分を含んでいるそうです。

白ワインは、かつてローマ帝国時代に「兵士のワイン」と呼ばれ、戦場飲料として重宝されました。

白ワインには殺菌効用があり、食中毒を予防したのです。サルモレラ菌が10分で死滅します。

「魚介類には白ワイン」というのも、味覚の相性だけでなく、健康面の理にかなった組み合わせといえます。

(日刊ゲンダイ) |

report74

22.06.08 |

<年間100億本の販売量の巨大市場、日本で生まれた缶コーヒーの誕生の物語>

缶コーヒーは、外来文化の日本的受容と土着化から生まれた典型的な食品。

世界初の缶入りコーヒーは「UCC缶コーヒー」。きっかけは、UCC上島珈琲創業者で、

当時の社長、上島忠雄氏の悔しい経験からだったといいます。

販売当初はコーヒー業界から無視に近い扱いを受け、しばらくは売り上げは伸び悩んだそうです。

転機が訪れたのは、昭和45年の大阪万博。

缶コーヒーはこれを期に一気に全国に知れ渡ったそうです。 (産経新聞) |

report73

22.06.02 |

<食品原材料 品質内容 一括表示シール : アレルギー表示が必要となる食品>

下記の食品を含む加工食品については、その食品を原材料として含む旨を表示する必要があります。

表示が義務化されているもの (特定原材料 7品目)

えび、 かに、 卵、 小麦、 そば、 落花生、 乳

表示が推奨されているもの (特定原材料に準ずるもの 18品目)

あわび、 いか、 いくら、 オレンジ、 キウイフルーツ、 牛肉、 くるみ、 さけ、 さば、

大豆、 鶏肉、 バナナ、 豚肉、 まつたけ、 もも、 やまいも、 りんご、 ゼラチン |

report72

22.06.02 |

<食品原材料 品質内容 一括表示シール : アレルギー表示 (えび、かに)

平成22 年6 月4 日以降に製造、加工、輸入された食品は、「えび」又は「かに」の表示義務が課されます。>

原材料として使用していないにもかかわらず、漁獲方法によって「えび」や「かに」が混ざったり、

原材料として使用する魚が「えび」や「かに」を食べており、最終製品に「えび」や「かに」が意図せず

混入している(コンタミネーション)ような場合にも表示が必要です。

コンタミネーションの場合は、原材料欄外に明確に注意喚起文を記載する。

〔注意喚起の例文〕

例 : 原材料の漁獲方法により「えび」や「かに」がコンタミネーションする場合

「本製品で使用しているしらすは、かに(えび)が混ざる漁法で採取しています。」

例 : 原料の魚が「えび」や「かに」を食べていることによるコンタミネーションがある場合

「本製品で使用しているイトヨリダイは、えび(かに)を食べています。」

例 :加工食品製造工場で、その製品に「えび」や「かに」を原料として使用していなくても、

その他の製品に「えび」や「かに」を原料として使用していて、コンタミネーションがありえる場合

「同じ工場で、えび・かに を含む製品も製造しています。」

|

report71

22.06.02 |

< 1. 「直輸入」という表示は?>

「直輸入」という言葉自体は、一般用語と同じ意味として理解すればOK。

< 2. トレハロースは添加物か?>

「トレハロース」とは、ブドウ糖と果糖が1分子ずつ結びついた天然甘味料。

仮に「製造用剤」としての用途ではなく「糖類代替物」だったとしても、メーカーが「食品」と説明しているとしても、

◇一般飲食物添加物リスト、に載っているだけならまだしも、

◇既存添加物リスト、に「載ってしまって」いることにひっかかりを覚えるのです。

確かにグレーゾーンがあることは否定しませんが。

(食品表示のメールマガジンより) 発行サイト → http://www.shokuhin-hyoji.com/page4.h |

report70

22.06.02 |

<食品原材料 品質内容 一括表示シール : ネット上の表示について>

結論から言いますと、食品衛生法やJAS法においては特に規定がない

しかし、景品表示法、不正競争防止法(業者間取引の場合)、薬事法、健康増進法

これらのルールにおいては規制にひっかかる場合がある。ということです。

(食品表示のメールマガジンより) 発行サイト → http://www.shokuhin-hyoji.com/page4.htm |

report69

22.06.02 |

<食品原材料 品質内容 一括表示シール : * 塩さばの表示不備 * 原料原産地を複数表示、原材料名の不備>

詳しくは、左の report69 をクリックして読んでください。

(食品表示のメールマガジンより) 発行サイト → http://www.shokuhin-hyoji.com/page4.htm |

report68

22.06.02 |

<食品原材料 品質内容 一括表示シール :「冷凍ミートボール」の原材料表示で、

「野菜」という括り表示が必要なのか? >

結論としては、「野菜」表示のあとにカッコ書きをするということになります。

冷凍ミートボールというのは、調理冷凍食品に該当します。

JAS法の運用ルールの一つである「調理冷凍食品品質表示基準」を見ますと、

衣、皮又はめん以外の原材料で、

◇食肉 ◇魚肉 ◇野菜 ◇つなぎ が2種類以上の場合は、それぞれの文字の後にカッコを付して、

それぞれ原材料に占める重量の割合の多いものから順に記載する、という表示法を採用しています。

要するに、

◇食肉(牛肉、豚肉、…) ◇魚肉(たら、かに、…) ◇野菜(とうもろこし、グリンピース、…) ◇つなぎ(でん粉、パン粉、…)

といった感じです。

(食品表示のメールマガジンより) 発行サイト → http://www.shokuhin-hyoji.com/page4.htm |

report67

22.06.02 |

<食品原材料 品質内容 一括表示シール : 「お徳用と」いう表示や、曖昧表示はとこまで「セーフ」か?>

いわゆる広告宣伝や商品パッケージにおける強調表示。こうした強調表示は主に景品表示法の範疇となります。

定義がありませんが、行政からツッコミを受けることの無いよう注意が必要です。

なので、強調表示、をする場合には、過去にどういった案件で行政処分が行われているかということと、

一種の「消費者心理」を勘案することが必要となります。

なので、質や価格面以外に誰にでも分かる明白な要素を加えておく、ということが実務上は広く行われています。

「増量」は、いい手です。量というのは誰の目にも明らかとなりますから。

(食品表示のメールマガジンより) 発行サイト → http://www.shokuhin-hyoji.com/page4.htm |

report66

22.06.02 |

<食品原材料 品質内容 一括表示シール : デキストランとデキストリンは同じものか? デキストリンは添加物か?>

デキストリンとは、澱粉に熱・酸・酵素などを作用させたときの分解生成物。

詳しくは、左の report6 6をクリックして読んでください。

(食品表示のメールマガジンより) 発行サイト → http://www.shokuhin-hyoji.com/page4.htm |

report65

22.06.02 |

<食品原材料 品質内容 一括表示シール : 既存添加物の「タウリン(抽出物)」を調味料として使う場合の表示>

原則「調味料(アミノ酸)」と表示するものと思ってましたが、「調味料(タウリン)」と表示しているメーカーがあるのか?

結論は、 ◇タウリン だけでOK。 ◇調味料(アミノ酸) でも問題ありません。

(食品表示のメールマガジンより) 発行サイト → http://www.shokuhin-hyoji.com/page4.htm |

report64

22.06.02 |

< 「 冷凍○○○コロッケ 」 に関しては定義があるのか? >

例えば、クリームコロッケ、海老コロッケ、カニコロッケなどを名のるには、それぞれの具材の含有量の

定義があるか、ということです。調理冷凍食品品質表示基準にちゃんとあります。

◇えび 10% ◇かに 8% ◇牛肉 8% ◇豚肉 10% ◇鶏肉 10% ◇チーズ 10%

となってます。

「カニクリームコロッケ」の場合、 ◇かに 8% ◇乳脂肪 1.4%以上 という両方の条件を見たさないと

いけないことになります。

(食品表示のメールマガジンより) 発行サイト → http://www.shokuhin-hyoji.com/page4.htm |

report63

22.06.02 |

<食品原材料 品質内容 一括表示シール : 食品における『クリーム』の定義はどのようになっているのか?>

◇生乳、牛乳又は特別牛乳から乳脂肪分以外の成分を除去したものという定義(乳等省令2条)と、

◇乳脂肪分 18.0%以上

◇酸度(乳酸として) 0.20%以下

・・・といった定義が存在します。(乳等省令別表)。

これらを両方満たしたものが、乳製品としての「クリーム」。いわゆる「生クリーム」がこれに該当します。

では生クリーム以外でクリームと名のつく食品はどうなるか?

(食品表示のメールマガジンより) 発行サイト → http://www.shokuhin-hyoji.com/page4.htm |

report62

22.06.02 |

<食品原材料 品質内容 一括表示シール : 内容量を質量ではなく、個数表示の考え方>

内容量表示については、まず計量法の規定を優先し、その後JAS法等他法令に従うというのが基本線。

<食品原材料品質内容表示シール : 量目公差に違反した場合、ルール上どういう罰則が考えられるか?>

量目公差というのは、一般的な言葉でいうところの「誤差」、グラム数の表示違いのこと。

◇表示量が5g又は5ml以上~で、別表第1における「上限」の量以下である場合で、実際の量が不足している場合

に罰則が適用されます。

(食品表示のメールマガジンより) 発行サイト → http://www.shokuhin-hyoji.com/page4.htm

|

report61

22.06.02 |

<食品原材料 品質内容 一括表示シール : 香辛料の固結防止のためにデンプンの表示はどのようになるのか?>

◇最終製品「そのもの」が香辛料である場合は、原材料として「デンプン」表示が必要ですが、

◇香辛料を他の食品の原材料として使用した場合は、

最終製品全体における香辛料の使用割合が5%以下(未満ではありません)であればデンプン表示は省略できる

ということになります。

<「中国産」では日本の「中国地方」と混同のおそれがあるので、表示を改善しろと行政が言ってきたのですが?>

◇中国産=日本の中国地方、こういう理解する人っているんでしょうか?

本当にこういうことを言っているのなら、単に「行政指導」の域なので。無視する理由はあります。

(食品表示のメールマガジンより) 発行サイト → http://www.shokuhin-hyoji.com/page4.html |

report60

22.05.31 |

<食品原材料 品質内容 一括表示シール : 、製品を構成する各材料を重量順に記載する>

(加工食品品質表示基準4条) 原材料表示においては、使用している材料を、重量の割合の多いものから順に、

その最も一般的な名称をもって記載すること、となっている。

しかし、アレルゲン表示などの( )内の材料は、必ずしも重量順でなくてもよい。

(食品表示のメールマガジンより) 発行サイト → http://www.shokuhin-hyoji.com/page4.html |

report59

22.05.31 |

<環境負荷の少ない容器、梱包財を使用する動きが広がっています>

大手メーカー各社で商品の容器を従来のものよりも更に軽量化したり、

環境負荷の少ないものへと移行するいわば「容器のエコ化」が進んでいます。 (産経新聞) |

report58

22.05.31 |

<半農生活に学ぶ>

作家の曽野綾子さんが、ご自身の畑との関わりの中で学んだ畑の奥深さ、味わいについて語っています。

(産経新聞) |

report57

22.05.31 |

<野菜を手作りする人が増えています>

家庭菜園がブームになっています。その結果、農機や殺虫剤の売り上げがぐんぐん伸びているそうです。

フマキラーによると、家庭菜園を始めて一年以内に中断する人が4割に達するといいます。

今後いかに新規顧客をつなぎ止めるかが、関連メーカーにとって大きなカギとなりそうです。 (産経新聞) |

report56

22.05.21 |

< コンビニで売っている 「つゆだく牛丼」 という商品名に問題はないのか。 「 つゆだく 」の基準なんてあるの?>

メーカー側が、つゆが一杯入っている牛丼であることを明確に説明できて、かつ、消費者が「つゆだく」であると

納得できれば、問題はないようです。

しかし、「超つゆだく」好きの人がこの商品を買った時、 「この程度のつゆじゃ、つゆだくじゃない」と感じた場合など

クレームがあるかもしれません。

(食品表示のメールマガジンより) 発行サイト → http://www.shokuhin-hyoji.com/page4.html |

report55

22.05.19 |

<二日酔いにはシジミの味噌汁 : シジミのオルチニンが肝臓を回復させる>

オルチニンとは、肝機能を改善し、疲労回復を促すアミノ酸だ。

他の食物と比較してオルチニンを突出して豊富に含む食品はシジミ。

シジミは凍らせるとオルチニン量が増えるので、冷凍シジミは一層効果的だ。 (産経新聞) |

report54

22.05.19 |

<今や築地市場は観光名所! 外人観光客に人気の築地市場のマグロ競りが 一ヶ月ぶりに見学再開>

外人観光客のマナーの問題で、4月8日から閉鎖になっていたマグロの競りが、5月10日から見学者の

上限を設けた上で再開された。 (産経新聞) |

report53

22.05.19 |

<5月2日は八十八夜、新茶で美味しく健康にメタボ解消>

春先の天候不順で茶葉主産地の静岡では収穫の遅れはあったものの、例年並の品質という。

お茶に含まれるポリフェノールの1種のカテキンは、脂肪吸収をブロックする効果がある。

空腹時に飲むより、食事中や食後に飲む方が効果的だ。 (産経新聞) |

report52

22.05.19 |

<口蹄疫、発生止まらず7万8000匹処分へ>

口蹄疫は、牛や豚などの蹄のある動物の感染症。感染した肉や牛乳を口にしても人体に影響はないという。

しかし、商品としての価値はなくなる為、殺処分するしかなく、その悲嘆がネット上で過剰に炎上している。

デマも飛び交う中、ネットの利点と危うさとが展開されている。 (産経新聞) |

report51

22.05.19 |

<野菜のカリウムや食物繊維が、塩分を排出するのに効果的>

カリウムを多く含むのは、ほうれん草、サトイモ、ニラ、バナナ、キウイ、メロン、舞茸、ひじき、海苔、ピーナッツなど…。

ただし、野菜のカリウムは水溶性で水に溶けやすいので、野菜をひたした水も汁物などに利用したほうが良い。

(産経新聞) |

report50

22.05.18 |

<生もの海産物から感染するA型肝炎、急増中>

A型肝炎は、ウィルス汚染された海産物や水などから感染し、排泄便から更に感染が広がるものだ。

子供の頃、衛生状態が悪かった55歳以上ではA型肝炎の抗体を持つ人が多いが、清潔な環境で育った

若い世代には抗体がなく感染が急増している。 症状は、発熱、倦怠感、黄疸、吐き気など、消化器に症状

が出る。予防には食材の加熱処理、手洗いなどに加え、ワクチンが有効だ。 (産経新聞) |

report49

22.05.18 |

<中高年にブームの半農生活は、農園の場所選びが長続きのポイント>

収穫の喜びを実感する半農生活。都市生活者が持続的に半農生活を送れるかどうかのポイントは

「 適切な指導者、自宅からの距離、農園の広さ 」だ。 (産経新聞) |

report48

22.05.18 |

<70年以上食事をせずに生きているインド人、本当か?>

70年以上、飲食も排泄もせずに生きているインド人がいる。 本人は 「太陽エネルギーで生きている」と話す。

解明のため、インド国防省の研究機関の35人の医師団が、15日間常時観察したが「飲食、排泄は一切なかった」

という。身体の検査も行い、身体機能はすべて正常に機能していたそうです。 (産経新聞) |

report47

22.05.18 |

< 天然塩、自然塩、ミネラル豊富などの 「塩の表示」 が禁止になる>(下記の report4の卵の表示に似た記事です)

食用塩公正競争規約が4月21日に公正取引委員会に認定告示され、完全施工された。

「自然塩」「天然塩」「ミネラル豊富」「太古の塩」などの表示ができなくなった。

ルールに合格した塩には、『しお公正マーク』が付けらる。

また、日本農林規格(JAS)法に基ずき、製造工程の表示も義務化された。

この規約の成立は下記の理由からです。

1. 塩の主成分の塩化ナトリウムはミネラルで、どこの塩もミネラルが多いのは当たり前のことで誤解を与える。

2. 自然、天然、最上、最適、太古、古代、無添加、など合理的な根拠がないものが多く消費者を惑わす。

3. 塩の味や品質の違いは、普通の人に分かるものではなく、誇大な表示になりやすいこと。

(産経新聞) |

report46

22.05.18 |

<そのサプリメント、大丈夫ですか?>

さまざまな種類のサプリメントが出回っていますが自分のサプリメントについて、よく知っていますか?

口に入れるものには、もっと慎重になるべきではないか、という産科医のコメントです。 (産経新聞) |

report45

22.05.18 |

<米粉パン、人気上昇中。食料自給率アップに貢献。>

米粉を原料としたパンが、人気を上げています。理由は、米粉の珍しさともっちりとした甘い食感にあるようです。

米粉パン専門のベーカリー「和良」では、50種類の米粉パンが毎日完売。

米の消費量はピーク時の約半分なのに対し、パンの購入量は増大。米粉パンが定着すれば、食料自給率の

アップにつながりる期待があります。 (産経新聞) |

report44

22.05.188 |

<善玉たんぱく質 アディポネクチン>

アディポネクチンは、脂肪組織から分泌され、炎症を消したり、動脈硬化を防いだりするたんぱく質。

睡眠障害と、生活習慣病との因果関係の裏づけの手がかりとなり、研究が進められています。

(産経新聞) |

report43

22.05.188 |

<睡眠は生活習慣病と深いつながりが>

生活習慣病の予防、治療に睡眠のとり方が大きく関連していることが明らかになってきています。

肥満、メタボ、心臓病、糖尿病などと、睡眠状態との関係は強く相関関係にあり、

睡眠はとても重要な健康対策であるそうです。 (産経新聞)

|

report42

22.05.18 |

<サラダがのった麺料理、ブームの兆し。背景に女性の健康志向。>

野菜を多く摂取できるメニューとして、サラダ感覚を売りにした麺が飲食店に登場しています。。

健康志向、野菜の高騰などの背景からいまどきの人気メニューになっているようです。 (産経新聞) |

report41

22.05.18 |

<上海万博 : 日本の食文化が大人気>

上海万博の日本産業館の日本料亭は、連日予約で満席状態。おまかせ料理で一人3千元(約4万円)という

価格にも関わらず、予約で6月まで満席。ちなみに3千元は上海の大卒初任給とほぼ同じ水準だそうです。

また、大阪名物の「たこ焼き」も、「焼いているのに、中がふわっと柔らかい」と中国人には新しい食感のようです。

(産経新聞) |

report40

22.05.18 |

<食品原材料品質表示シール(一括表示シール)の、原産国が複数の場合の表記方法>

原産国の定義は、 「その商品の内容について実質的な変更をもたらす行為が行なわれた国」 です。

しかし、輸入品である加工食品の製造工程が二国以上にわたる場合で、いずれの国も製造において、

重要性に優劣が付けられない場合、 それらが別々の国で行われるときには、 それらの国をすべて

原産国として表示する必要がある。

(食品表示のメールマガジンより) 発行サイト → http://www.shokuhin-hyoji.com/page4.html |

report39

22.05.13 |

<食品原材料品質表示シール(一括表示シール)の、加工者と製造者の違いについて>

加工者と製造者、似たようなもんですが、 食品衛生法とJAS法で定義ずけられてる。

かつ、食品衛生法とJAS法では、定義の違いが微妙にある。

大雑把に言うと、

加工者→ その食品の本質を変化させない程度の仕事。

製造者→ その食品の本質が変化してしまう仕事。

例として、

スイカを切ってパック売りした場合 → スイカの本質を変化させないので 「加工者」

スイカ切って、他の果物と混ぜてパック売りした場合 → スイカそのものではなくフルーツの盛り合わせとなり、

スイカの本質が変化してしまうので「製造者」

しかし大切のことは、その製品の表示や中身において誰が責任を負うのか? を明確にするということです。

(食品表示のメールマガジンより) 発行サイト → http://www.shokuhin-hyoji.com/page4.html |

report38

22.05.13 |

<食物アレルギーの治療は、アレルギーを起こす食品を食べて直す!>

食物アレルギーの人は、アレルギーを起こす食品を食べないこと。当たり前である。

しかし、神奈川県立こども医療センターの栗原和幸医師(アレルギー科)は、医師の指導の下でアレルギーを

起こす食品を患者に食べさすことで、アレルギー治療に成功している。一種の免疫療法である。

花粉症にも免疫療法は応用されている。 (日刊ゲンダイ) |

report37

22.05.13 |

<コンビ二で個食ロールケーキが大ヒット>

コンビ二各社で個食ロールケーキが大変にな売れ行きだそうです。ローソンでは半年で1800万個を売りました。

各社ともこだわりを持った商品を販売しています。 (日刊ゲンダイ) |

report36

22.05.11 |

<調理人の指の絆創膏にはご注意を>

寿司職人の間では、手に傷をつけたら店には立たない、というのが常識。

傷口には食中毒菌の一つ、黄色ブドウ球菌が繁殖しやすい為だ。

(「お客に言えない食べ物の裏話」青春出版社)

|

report35

22.05.11 |

<野菜にはなぜ消費期限が表示されてないのか>

販売されている食品のほとんどに、賞味期限や消費期限が表示されているのに、野菜にはない。なぜか?

肉や魚に比べて野菜は見た目で鮮度の劣化は分かるから、消費期限を表示しなくても、食べてもいいものかどうかを、

消費者が自分で判断できるはず、という理屈です。

(「お客に言えない食べ物の裏話」青春出版社) |

report34

22.05.11 |

<「農」が若者を魅了している>

ベランダで花や野菜を育てる「ベランダー」が増え、クリエイティブな「農」が若者の人気を集めている。

(産経新聞) |

report33

22.05.11 |

<魚の調理法、教えます>

魚の煮付け方や、ひじきの煮物などの調理方法を伝授してくれる鮮魚店が登場。 (産経新聞) |

report32

22.05.11 |

<ワインボトルに発想の転換を>

古典的な「ワインらしさ」だけに固執せず、経済的で輸送時などの利便性に優れた

エコタイプのワインボトルが登場している。 (産経新聞) |

report31

22.05.11 |

<電子レンジでこんがり焼き魚>

小林製薬が開発した「チンしてこんがり魚焼きパック」が大ヒットしている。 (日刊ゲンダイ) |

report30

22.05.11 |

<大豆栽培を学校給食に>

大豆栽培を学校教育に取り入れる動きが広がっている。

収穫した大豆は、児童の手で味噌、納豆、豆腐などに加工して食べる。 (産経新聞 |

report29

22.05.11 |

<プライベートブランド(PB)に立ちはだかる、業界慣習の壁>

売れ行きが好調だったイオンのPB商品、

1缶100円のビール製造縮小には業界内の事情があったようだ。 (産経新聞) |

report28

22.05.11 |

<小学生チーム Co2排出量 14.2%削減達成>

学校の残菜で堆肥を作り、学校菜園を。家庭では大人も子供も一緒にエコライフ。 (産経新聞) |

report27

22.05.11 |

<東京都水道局 水ビジネスへ>

東京都水道局は来年度からアジア地域を中心に水ビジネスを展開する予定。 (産経新聞) |

report26

22.04.08 |

<魚 EPA>

メタボ改善に、EPAを。魚由来のEPAは内臓肥満の改善に有効な栄養素。 (産経新聞) |

report25

22.04.08 |

<ヨウ素の取りすぎに注意>

ヨウ素は昆布など海藻に多く含まれる。適量に摂取する必要はあるが、

過剰摂取は健康障害へのリスクを高めるという。 (産経新聞) |

report24

22.04.08 |

<包装容器もエコ、軽装化>

食品や日用品の容器包装の簡易化が進んでいる。ごみは元から根絶、

減装が商品PRのポイントに定着する可能性も。 (産経新聞) |

report23

22.04.08 |

<コーヒーのポリフェノール含有量は赤ワインなみ>

仕事の疲れを癒してくれるコーヒー。豊富に含まれるポリフェノールが動脈硬化を防いでくれるかも。

(産経新聞) |

report22

22.04.08 |

<魚 EPA>

メタボ改善に、EPAを。魚由来のEPAは内臓肥満の改善に有効な栄養素。

(産経新聞) |

report21

22.04.08 |

<夜のお役所グルメ>

東京都庁本庁舎の職員食堂は、17時30分以降は居酒屋に!誰でも低価格で気軽に21時までお酒を楽しめる。

(日刊ゲンダイ) |

report20

22.04.08 |

<農レジャー>

食糧自給を大切にしようと、大豆を自分で育てる農作業体験を通し、それぞれにいろいろな収穫を得ることができる。

(産経新聞) |

report19

22.04.08 |

< ノギャル(農業をするギャル) の次は、ウギャル(魚ギャル)。 渋谷のウギャル「 日本の食卓を魚中心に 」 >

ウギャルは、魚(うお)ギャルの意味。人気ギャルモデルLie(ライ)さんが旗振り役。

「肉食に偏りがちな同世代の女性の食卓を、魚中心にするブームを起こしたい」と語る。

Lie(ライ)さんはおもしろい人で、子供の頃 「おもちゃよりサンマを買って」と両親にねだるほど、

人一倍に魚好きな子供だったそうです。 たのしい、うれしい記事です。 (産経新聞)

Lie(ライ)さんのブログ |

report18

22.04.08 |

<カラフル野菜>

カラフルな野菜が食卓に浸透している。食生活をより楽しめると、生産者や、加工業者はアピールしている。

(産経新聞) |

| report17 |

<食品の製造用剤の表示について>

「固結防止剤」「被膜剤」「粘着防止剤」などの表示はどうするのですか? (食品表示のメルマガより) |

| report 16 |

<鍋料理は締めがトレンド>

鍋の残り汁での食べ方に、バリエーションが広がっている。 (産経新聞) |

| report 15 |

<ホットワイン 温めて飲むワイン>

ドイツや北欧では欠かせない飲み物のようです。国内にも愛好家が増えている。 (産経新聞)

|

| report 14 |

<地球を癒す農業 植物工場>

工場で作る野菜、植物工場。野菜の概念を変えるかもしれない。光源にはLED(発光ダイオード)を使う。

植物工場の野菜のメリットは、

1.土や虫がつかない。 2.洗わずにすむ。 3.品質が均一。 4.苦味やアクが少ない。

5.天候の影響がなく安定供給。6.単位面積の生産高が高い。 7.農薬の低減 (産経新聞) |

| report 13 |

<マクロビオティック=養生食>

玄米菜食を基本とした体を整える食事法。 (産経新聞) |

| report 12 |

<世界食インスタントラーメン 世界で936億食 食べている>

日本人は一人1年間に40食。40食×1億2千万人=48億食が1年間の日本人の食べる量。

世界全体では936億食。すごいもんです。

メーカーでは、お湯なしで食べられるインスタントラーメンを考えている。 (産経新聞) |

| report 11 |

<サプリを子供にあげるの、ちょっと待って>

サプリメントを子供に飲ませる親が増えている。

サプリメントは国による安全性や有効性についての審査はない。

食品には添加物に気をつけるのに、サプリメントには雑誌などの情報をうのみにして反応してしまう。 (産経新聞) |

| report 10 |

<エコで低コストで手軽、ポット型浄水器>

フィルターが付いた水を濾過するポット型の浄水器が人気。

背景には、ミネラルウォーターを購入するよりコストがかからず、ぺットボトルが買い物時に重いこと。

さらにペットボトルをゴミ出ししないですむエコ意識などである。 (産経新聞) |

| report 9 |

<テイケイ(産消提携)農業が世界で育つ>

小規模農家を守ろうと、地域で住民が農産物を買い支える仕組みが世界で育っている。

発祥は日本である。 (産経新聞) |

| report 8 |

<ネットスーパーが人気>

最短3時間で届くネットスーパーが、育児で手が離せない主婦を中心に利用が広がっている。 (産経新聞) |

| report 7 |

<3R、リデュース・リユース・リサイクルで食品容器のゴミを減らそう!>

・リデュース(Reduce)とは、ゴミとなるものを発生させないこと。

マイバック、ノーレジ袋、詰め替え製品、包装の少ないもの。

・リユース(Reuse)とは、使えるものを再使用すること。

リターナル瓶、壊れたら修理する、リサイクルショップ・フリーマーケットの利用。

・リサイクル(Recycle)とは、資源を再生利用すること。

古紙、ビン、缶、ペットボトル、発泡トレイ、などのの資源回収 (江東区報) |

| report 6 |

<中国ギョーザ事件から、メーカーが調理冷凍食品の原料をHPに詳しく表示>

調理冷凍食品は、そこに使っている原材料の原産地の表示義務がない。

よって、冷蔵ギョーザの材料のニラや肉が中国でから輸入されたものでも、

ギョーザを日本で製造すれば、原産地を表示しなくていい。

そのような現状なので、大手食品メーカーや量販店の一部では、

消費者に安心して購入してもらおうと、調理冷凍食品の原料原産地をHPで詳しく公開している。 (朝日新聞) |

| report 5 |

<晴天のへきれき 仏 グルノーブル大学の教授が、コレステロール悪玉説を一蹴>

女優の森光子さんは、毎日卵を3~4個食べている。

コレステロールが高いほうが、健康で長生きする。

コレステロールで血管が詰まる、というのはウソです。コレステロール悪玉説の原因は、

製薬会社から研究者への多額の金銭の流通で、バイアスがかかっている。なぜなら、

コレステロール降下剤は国内だけでも、年間3000億円のドル箱ロングランヒット商品。

中性脂肪にいたっては、検査すること自体無意味。

高脂血症と言われたら喜んでいい(東海大学 医学部 大櫛陽一教授)。

日本の検査基準値は異常。 といった記事です。 (日刊ゲンダイ) |

| report 4 |

<卵の表示、鶏卵業界が自主的にルールを設定>

有精卵、栄養強化卵、遺伝子組み換えでない飼料、自然、安心、滋養、地養、自然、放飼い、

高原育ち、平飼い、地卵、特選、極上、などなど卵のキャッチフレーズはたくさんあります。

消費者に誤解を与えないよう、鶏卵業界が自主的にルールを設定し運用に乗り出した。

消費者も「卵は安くて当然」という意識を改めるときにきている。 (産経新聞) |

| report 3 |

<油で動脈硬化を防ぐ>

オリーブ油が動脈硬化を防ぐ、という記事です。 (日刊ゲンダイ) |

| report 2 |

<トクホ:特定保険用食品は安心できるのか?>

国が、食品に健康への効用を示す表現を許可する、ものとして設けられた制度。

国の許可なくして勝手に表示できない。

ちなみに、「 栄養機能食品 」は国への申請が不要で、国が定めた栄養成分の規格基準に

ひとつでも適合していれば、製造業者が自己責任で勝手に表示できる。 (日刊ゲンダイ) |

| report 1 |

<食品偽装を見破れ>

食品の原産地表示は、食品衛生法とJAS法に基ずき、

農畜産物 : 国産は都道府県名、輸入品は国名。

水産物 : 国産は捕獲した水域か養殖場のある都道府県名、輸入品は国名。

だまされないためには、消費者が適正価格を知ることが重要。

国産なら安全、という消費者の思い込みにも問題がある。 (産経新聞) |